Wer noch einmal eine Waffe in die Hand nimmt, dem soll die Hand abfallen.

Franz Josef Strauß, CSU, 1949 – 1956 Verteidigungsminister

Grünzeug ist auch gut für die Karriere!

Mach was wirklich zählt.

Werbekampagne der Bundeswehr 2025

In ihrem heutigen Zustand ist die Bundeswehr nicht in der Lage, nach einem Austritt aus der NATO eine deutsche Neutralität zu verteidigen. Ebenso wenig vermag Deutschland andere europäische Staaten mitzureißen, gleichfalls aus der NATO auszutreten und ein ausschließlich europäisches Verteidigungsbündnis zu wagen. Dazu müsste der Impuls vor allem von Deutschland als bevölkerungsreichstem und wirtschaftlich stärkstem Staat Europas ausgehen. Die Gründe für diese Hemmnisse und Unzulänglichkeiten liegen tief. Mit ihnen setzen sich die ersten vier Kapitel dieses Teils auseinander.

Weitere sechs Kapitel enthalten eine Beschreibung des heutigen Zustands der Bundeswehr und gehen dabei auf allgemeine Fragen wie die im Zeichen der sogenannten Zeitenwende neu entbrannte Wehrpflichtdebatte, das Sondervermögen sowie die Bemühungen um die Kriegstüchtigkeit der Bundeswehr ein. In den letzten beiden Kapiteln geht es schließlich um die Reform, welche die Bundeswehr durchlaufen müsste, damit die Bundesrepublik Deutschland aus der NATO austreten kann, sowie die zu ihrer Umsetzung erforderlichen Kosten.

Das letzte Kapitel Reform- und Geldbedarf bildet den Schwerpunkt dieses Teils, auf den alle Überlegungen hinauslaufen. Es gibt dort die Option, die militärischen Erfordernisse für einen NATO-Austritt im Hinblick auf die Truppenorganisation und die Ausrüstung aller Teile der Bundeswehr eingehend zu ergründen. Dazu bieten wir ausführliche Abhandlungen im PDF-Format an, die sich herunterladen oder ausdrucken lassen. Darin werden auch die am Ende zusammengerechneten Kosten im Einzelnen ermittelt. Mit dieser Gestaltung soll es jedem Leser überlassen bleiben, ob er lieber an der Oberfläche bleiben oder sehr tief in die militärische Materie eindringen möchte.

Inhaltsverzeichnis

Geburtsfehler

Der Geburtsfehler der Demokratie in der Bundesrepublik Deutschland ist die Wiederbewaffnungsdebatte, und die Bundeswehr leidet bis heute an diesem Geburtsfehler.

Standpunkt der Bevölkerung

Nach zwei verlorenen Weltkriegen lehnte die deutsche Bevölkerung alles ab, was mit Krieg und Militär zusammenhing. Von ihr aus war an eine Wiederbewaffnung nicht zu denken. Daran änderte auch der Koreakrieg nichts. Zur Jahreswende 1950/51 veröffentlichte Der Spiegel die Ergebnisse einer von ihm durchgeführten Umfrage: 85,1 Prozent waren nicht bereit, wieder Soldat zu werden. 81,5 Prozent waren gegen einen Beitritt zur NATO. 68,4 Prozent erklärten sich gegen eine Wiederbewaffnung, unter welchen Bedingungen auch immer.1

Protest gegen die Wiederbewaffnung am 20. Januar 1955, Foto: Richard Kroll – dpa Bildarchiv

deutschlandfunk.de/vor-65-jahren-das-deutsche-manifest-gegen-die-100.html

Meinungen der Politiker

Die Berufspolitiker passten sich diesem Trend zunächst beflissen an. Franz Josef Strauß (CSU), der wenige Jahre später Verteidigungsminister wurde, tönte damals noch: Wer noch einmal ein Gewehr in die Hand nehmen will, dem soll die Hand abfallen.2

Carlo Schmid erklärte für die SPD: Wir wollen unsere Söhne niemals mehr in die Kasernen schicken, und wenn noch einmal irgendwo der Wahnsinn des Krieges ausbrechen sollte, dann wollen wir eher untergehen und dabei das Bewusstsein haben, dass nicht wir Verbrechen begangen und gefördert haben. In einem wollen wir kategorisch sein: Wir wollen in Deutschland keinen Krieg mehr führen, und wir wollen darum auch keine Vorbereitungen treffen, die das Kriegführen ermöglichen können, weder im politischen noch im wirtschaftlichen Sinne.2

Auch Konrad Adenauer (CDU) gab sich pazifistisch: Wir sind einverstanden, dass wir völlig abgerüstet werden, dass unsere reine Kriegsindustrie zerstört wird … Ja, ich will noch weitergehen, ich glaube, dass die Mehrheit des deutschen Volkes einverstanden wäre, wenn wir wie die Schweiz völkerrechtlich neutralisiert würden.2

Frühe amerikanische Einflüsse

Während die zitierten Äußerungen fielen, war die Wiederbewaffnung seit dem 15. April 1945, noch vor dem Kriegsende, im amerikanischen Außenministerium bereits eine beschlossene Sache. Mit amerikanischer Hilfe sollte Westdeutschland wiederaufgebaut werden und zum Dank die Rolle eines Bollwerks gegen Russland spielen.2,3 Ab 1947 fanden deshalb unter größter Diskretion private Gesprächsrunden politischer und militärischer Fachleute statt. Schon 1948 – vor Gründung der Bundesrepublik – beauftragte Konrad Adenauer den vormaligen General Dr. Speidel mit einer Ausarbeitung über 1. die augenblickliche Unvermeidlichkeit einer Wiederaufrüstung und 2. ihren ungefähren Umfang und Charakter.2,4 Auch der Parteivorstand der SPD sprach sich 1948 für die Einbeziehung Westdeutschlands in ein Militärbündnis nach Art des Brüsseler Paktes aus,2 aber freilich nur im Geheimen, nicht in der Öffentlichkeit.

Verhängnisvolles Interview

Am 3. Dezember 1949 gab Konrad Adenauer als erster, soeben neu gewählter Bundeskanzler der amerikanischen Zeitung Cleveland Plain Dealer ein Interview, in dem er sich für die Schaffung einer europäischen Armee, der auch deutsche Soldaten angehören sollten, aussprach.2,5 Da es damals noch kein Internet gab, war sich Adenauer wahrscheinlich sicher, dass niemand in der Bundesrepublik dieses Interview zur Kenntnis nehmen würde. Gleich am nächsten Tag, am 4. Dezember 1949, sagte er nämlich gegenüber dpa: In der Öffentlichkeit muss ein für allemal klargestellt werden, dass ich prinzipiell gegen eine Wiederaufrüstung der Bundesrepublik Deutschland und damit auch gegen die Errichtung einer neuen deutschen Wehrmacht bin.6 Dummerweise wurde das Interview vom 3. Dezember der Stuttgarter Zeitung bekannt, die am 6. Dezember unter der Überschrift Landsknechte gesucht kommentierte: Die Entwicklung hat jetzt einen Punkt erreicht, an dem die deutsche Öffentlichkeit nicht mehr schweigend zusehen kann.2

Damit war in der bundesdeutschen Öffentlichkeit die sogenannte Wiederbewaffnungsdebatte losgetreten, die in den folgenden fünf Jahren den politischen Diskurs der jungen Bundesrepublik bestimmte.

Heinemann gegen Adenauer

Einzig die Bundestagsfraktion der – nicht zufällig 1956 verbotenen – KPD verlangte, die Frage der Wiederbewaffnung im Parlament offen zu erörtern, was jedoch alle Parteien rechts von der KPD ablehnten.2 Im August 1950 bot Adenauer ohne Rücksprache mit der Bundesregierung und ohne Beteiligung des Bundestags dem amerikanischen Hochkommissar McCloy deutsche Truppen im Rahmen einer internationalen westeuropäischen Armee an. Aus Protest dagegen trat der damalige Innenminister Gustav Heinemann, der später Bundespräsident wurde, am 31. August 1950 zurück.2,7 Die Begründung seiner Entscheidung enthielt alle Gesichtspunkte, um die es in der Debatte ging:

Die Aufstellung deutscher Truppen bedeutet eine schwere Belastung unserer sozialen Gestaltungsmöglichkeiten … Besonders bedeutungsvoll ist die Frage, ob eine westdeutsche Beteiligung auf Russland provozierend wirken würde. Wenn das Wiedererstehen des deutschen Soldaten in Frankreich ein tiefes Missbehagen auslöst, was wird es in Russland auslösen, das den furor teutonicus in besonderem Maße erlebt und ebenfalls nicht vergessen hat? … Ein europäischer Krieg unter unserer Beteiligung wird für uns nicht nur ein nationaler Krieg sein wie für die anderen betroffenen Völker, sondern obendrein ein Krieg von Deutschen gegen Deutsche. Er wird sich, so wie die Dinge liegen, auf deutschem Boden abspielen … Aber wir legitimieren unser Deutschland selbst als Schlachtfeld, wenn wir uns in die Aufrüstung einbeziehen.2,8

Gustav Heinemann als Bundespräsident,

Bundesarchiv, Bild 146-2007-0037/Georg BauerCC-BY-SA

Ohne mich!

Zunächst spontan entstand Ende 1950 die Ohne-mich-Bewegung. Erst waren es vor allem Kriegswitwen, Kriegswaisen und Invaliden, die Protestbriefe schrieben und Versammlungen veranstalteten, doch bald nahmen die Aktionen organisierte Formen an und wuchsen im Laufe der Jahre 1951/1952 in eine breite Bewegung für eine Volksbefragung zur Wiederbewaffnung und für den Abschluss eines Friedensvertrages hinüber. Fünfzehn Meinungsumfragen aus dem Jahr 1950 belegen die breite Ablehnung der Wiederaufrüstung in der westdeutschen Bevölkerung. Im Januar 1950 fragte das Emnid-Institut: Würden Sie es für richtig halten, wieder Soldat zu werden, oder dass Ihr Sohn oder Ihr Mann wieder Soldat werden würde? 74,5 Prozent der Befragten antworteten mit Nein.2,9

Volksbefragung durch das Volk

Es bildete sich ein breites Aktionsbündnis aus verschiedensten Teilen der Gesellschaft, das von Adenauer eine Volksbefragung über die Frage der Wiederbewaffnung verlangte. Adenauer, dem natürlich klar war, dass drei Viertel mit nein abstimmen würden, lehnte ab, das Grundgesetz sehe keine Volksbefragungen vor.10 Darauf veranstaltete das Aktionsbündnis die Volksbefragung selbst. Es wurden bundesweit örtliche Ausschüsse gebildet, die entweder von Tür zu Tür gingen oder vor Fabriken an jede Schicht Stimmzettel verteilten, die sie am Schichtende mit Urnen wieder einsammelten. Dabei erschien meist die Polizei und beschlagnahmte die Urnen.2 Dadurch kam die Aktion zwar nach und nach zum Erliegen, doch verschaffte sie dem Anliegen schon große Aufmerksamkeit und brachte auch Ergebnisse hervor, über die sich demokratische Politiker kaum hinwegsetzen konnten:

Im März 1952 veröffentlichte das Bündnis einen Schlussbericht. Danach wurden 71.812 Befragungsaktionen in Betrieben, Stadtteilen und Dörfern durchgeführt. Es gab 6.136 öffentliche Versammlungen und Kundgebungen. Dazu kamen gewerkschaftliche Urabstimmungen, Entschließungen von Organisationen und Umfragen von Zeitungen und Universitäten. Dabei sprachen sich 9.119.667 Personen in der Bundesrepublik, im Saargebiet und West-Berlin für den sofortigen Abschluss eines Friedensvertrages und gegen jede Remilitarisierung aus. In persönlicher Abstimmung bejahten von 6.267.302 Befragten auf Versammlungen und Kundgebungen auf in Urnen eingesammelten Stimmzetteln 5.917.683 (94,41 Prozent) dieselbe Forderung.2,10

Demonstration gegen die Wiederbewaffnung 1955 in Bonn, Foto Georg Brock dpa/picture-alliance auf deutschlandfunkkultur.de

Adenauers Reaktion

Gegen die Volksbefragungsaktion gab es innerhalb von zwölf Monaten 8.781 polizeiliche Einsätze, bei denen 7.331 Helfer verhaftet und mehr als 1.000 Gerichtsverfahren eingeleitet wurden.2,11

Um eine rechtliche Grundlage für dieses scharfe Vorgehen zu schaffen, wurde am 11. Juli 1952 eilig das als Blitzgesetz bekannt gewordene Strafrechtsänderungsgesetz verabschiedet, welches die Strafbestände des Hoch- und Landesverrates erheblich erweiterte. Bei einer Vielzahl darauf folgender Prozesse machten die Gerichte von den ihnen damit zur Verfügung gestellten Handlungsspielräumen reichlich Gebrauch.2,12 Mit dem Vorwurf der Wühlarbeit wurde in vielen Urteilen ein Begriff übernommen, mit dem schon während des Nationalsozialismus drakonisches Vorgehen gegen jede Art von Widerstand gerechtfertigt worden war.2 Die Logik der juristischen Subsumtion lautete: Wer gegen die Wiederbewaffnung ist, muss ein Kommunist sein, und wer Kommunist ist, ist zwangsläufig bestrebt, die freiheitlich-demokratische Grundordnung zu beseitigen und somit des Hochverrats schuldig.

Wahrnehmung im Ausland

Adenauers öffentlicher Standpunkt hatte sich währenddessen erheblich verändert. Nach seiner Auffassung waren alle, die für ein neutrales Deutschland eintraten, entweder Dummköpfe oder Verräter.2

Die Niederländer Rudy Kousbroek fasste Adenauers Antikommunismus 1954 in der Feststellung zusammen, dass man sich nicht mehr auf das Bekämpfen des Kommunismus beschränkt, sondern dass man das, was man bekämpfen will, Kommunismus nennt.2,13

Der britische Hochkommissar, Sir Ivone Kirkpatrick, berichtete in einem geheimen Memorandum an seine Regierung: Der Grund dafür (für Adenauers Repressionen) sei schlicht, dass er kein Vertrauen zum deutschen Volk habe. Ihn treibe die Furcht um, dass sich, wenn er einmal nicht mehr da sei, eine deutsche Regierung auf ein Geschäft mit den Russen auf Kosten der Deutschen einlassen könnte. Er habe daraus für sich den Schluss gezogen, dass die Integration Westdeutschlands in den Westen wichtiger sei als die Wiedervereinigung.2,14

Fortsetzung der Proteste

Die Proteste rissen auch nach der Volksbefragung nicht ab. Die SPD kündigte zur Jahreswende 1954/55 ein Kampfjahr gegen die Remilitarisierung mit 6.000 Veranstaltungen, Kundgebungen, Schweigemärchen und Fackelzügen im gesamten Bundesgebiet an. Auch der Deutsche Gewerkschaftsbund unterstützte die Protestbewegung mit zahlreichen Kundgebungen und Veranstaltungen.2

Am 29. Januar 1955 trat in der Frankfurter Paulskirche eine Versammlung der Gegner der Wiederbewaffnung zusammen. Sie repräsentierte ein breites Bündnis. Dazu gehörten der DGB-Vorsitzende Walter Freitag, der SPD-Vorsitzende Erich Ollenhauer, Gustav Heinemann, die Professoren Helmut Gollwitzer, Renate Riemeck und Alfred Weber. Die Versammlung verabschiedete das Deutsche Manifest, das in den Pariser Verträgen die Gefahr einer vertieften Spaltung Deutschlands und die Verschärfung der Kriegsgefahr in Europa sah.2

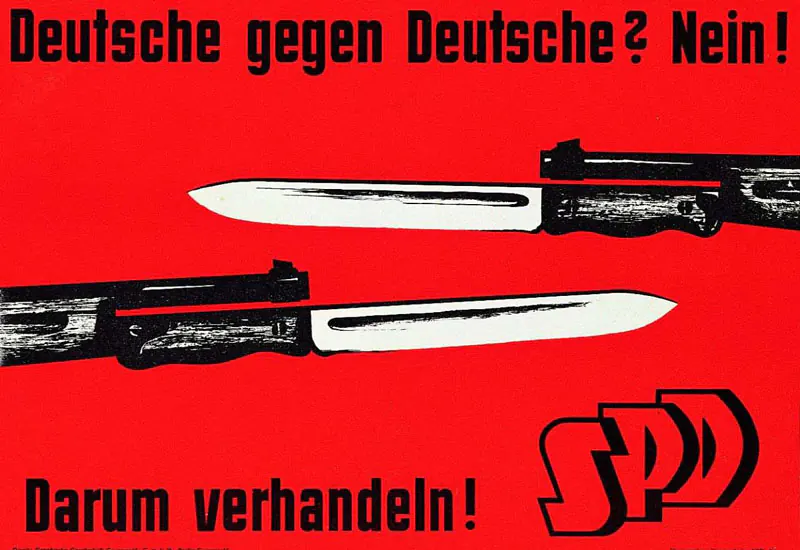

Plakat der SPD

Die Rolle der SPD war allerdings über die gesamte Debatte hinweg zweischneidig. Einerseits trat sie offen gegen die Wiederbewaffnung ein und machte sich zum politischen Sprachrohr der Opposition. Andererseits gab es auch in ihren Kreisen – siehe oben – durchaus Überlegungen, wieder eine Armee aufzubauen. Manche Stimmen aus der Friedensbewegung unterstellten ihr nachträglich, es sei ihr bei ihrem Engagement nur um Wählerstimmen gegangen, aber nicht um den Erfolg in der Sache.2 Was zutrifft, kann hier offenbleiben.

Gegen den in unzähligen Meinungsumfragen ermittelten Willen der deutlichen Mehrheit der Bevölkerung trat die Bundesrepublik der NATO bei, und mit sehr dünner parlamentarischer Mehrheit wurden die Wehrgesetze verabschiedet. Konrad Adenauer war am Ziel: 1956 rückten die ersten Soldaten der neuen Bundeswehr in die Kasernen ein. Da sich Adenauer 1949 noch gegen die Errichtung einer neuen deutschen Wehrmacht ausgesprochen hatte, hießen die neuen Streitkräfte nicht mehr Wehrmacht, sondern Bundeswehr. Die Soldaten trugen nun amerikanische Stahlhelme, aber sie marschierten in denselben Knobelbechern wie die Soldaten der Wehrmacht. Um auch in solchen Details Unterschiede vorweisen zu können, hatten die neuen Stiefel an der äußeren Seite des Schafts eine kleine Lederschnalle aufgenäht bekommen, die aber keinerlei ergonomischen Sinn hatte. Die Soldaten bezeichneten sie deshalb scherzhaft als Demokratieschnalle.

Adenauer besucht am 20. Januar 1956 die neue Bundeswehr,

Foto: Rolf Unterberg, Bundesarchiv B 145 Bild-F003303-0016, CC-BY-SA-3.0.

Ernsthaftere Geister, die sich nicht mit gutmütigem Soldatenhumor damit abfinden konnten, wie die ersten 6 Jahre der neuen deutschen Demokratie abgelaufen waren, fragten sich, ob die Bundesrepublik nun tatsächlich eine Demokratie sei. Der angesehenste Philosoph der Bundesrepublik, Karl Jaspers, ging dieser Frage in seinem 1968 erschienenen Buch Wohin treibt die Bundesrepublik Deutschland? nach und fand, dass sie eigentlich keine Demokratie sei und die Parteien dem Grundgesetz eine sehr eigenwillige Deutungshoheit aufgezwungen hätten.15

Die Wiederbewaffnungsdebatte war der Geburtsfehler der Bundesrepublik und wurde zugleich zum Geburtsfehler der Bundeswehr: Sie wurde aufgestellt, obwohl eine deutliche Mehrheit sie nicht wollte, und logischerweise wurde sie damit zum ungeliebten Kind der deutschen Gesellschaft. Mehr noch: Die Mehrheit der Bevölkerung wollte einen neutralen gesamtdeutschen Staat, und nur Adenauer wollte die Westbindung der Bundesrepublik.

Quellen und weiterführende Hinweise (letzter Abruf 9. November 2024):

1 friedenskooperative.de/friedensforum/artikel/fuer-eine-bundesrepublik-ohne-armee-erfahrungen.

2 imi-online.de/download/Dez15_AN_Wiederbewaffnung.pdf.

3 Detlef Bald, Die Bundeswehr. Eine kritische Geschichte 1955-2005, 2005, Seite 21.

4 Lorenz Knorr, Geschichte der Friedensbewegung in der Bundesrepublik, 1983, Seite 36.

5 Norbert Tönnies, Der Weg zu den Waffen. Die Geschichte der deutschen Wiederbewaffnung 1949-1957, 1957, Seite 51.

6 de.wikipedia.org/wiki/Wiederbewaffnungsdiskussion#Entwicklung_der_Wiederbewaffnungsdebatte_bis_1950.

7 Norbert Tönnies, ebenda, Seite 53.

8 Lorenz Knorr, ebenda, Seite 35 f.

9 Lorenz Knorr, ebenda, Seite 41.

10 Eckart Dietzfelbinger, Die westdeutsche Friedensbewegung 1948-1955, Seite 105.

11 Fritz Krause, Antimilitaristische Opposition in der BRD 1949-55, 1971, Seite 103.

12 Helmut Kramer: Die justizielle Verfolgung der westdeutschen Friedensbewegung in der frühen Bundesrepublik

in: Detlef Bald/Wolfram Wette, Friedensinitiativen in der Frühzeit des Kalten Krieges 1945-1955, 2010, Seite 49.

13 Michael Werner, Zur Relevanz der „Ohne mich“-Bewegung in der Auseinandersetzung um den Wehrbeitrag, ebenda, Seite 84.

14 Kirkpatricks Memorandum vom 16. Dezember, ebenda, Seite 29.

15 Vollständiges Faksimile: bard.edu/library/pdfs/archives/2024/03/Jaspers-WohintreibtdieBundesrepublik.pdf.

Gesellschaftliche Integration

Was der Wiederbewaffnungsdebatte die eigentliche Schärfe verlieh, war die beabsichtigte Wiedereinführung der allgemeinen Wehrpflicht. Ohne mich! war der formelhafte Ausdruck für deren Ablehnung.

Himmeroder Denkschrift

Die Generale, die 1950 in der Abgeschiedenheit des Klosters Himmerod zusammenkamen, um für Bundeskanzler Adenauer eine Denkschrift zu verfassen, wie neue deutsche Streitkräfte aussehen könnten, wollten deshalb eine allgemeine Wehrpflicht umgehen und schlugen eine Art Freiwilligenarmee mit 250.000 Soldaten vor, was sie allerdings als Äußerstes des Möglichen bezeichneten. Um technische Belange, Nachschub und sonstigen Unterstützungsbedarf hätten sich nach ihren Vorstellungen überwiegend zivile Mitarbeiter kümmern sollen.1

Auf einen solchen Kompromiss hätte sich die Opposition möglicherweise eingelassen, denn damit wäre ihre Forderung Ohne Mich! ausreichend berücksichtigt gewesen. Auf der anderen Seite sah die Himmeroder Denkschrift von 1950 an Waffen bereits alles vor, was der Bundeswehr 1970 schließlich zur Verfügung stand.2 Auch die Einschätzung des gewinnbaren freiwilligen Personals erwies sich im Nachhinein als richtig (1970 gab es 233.000 Freiwillige in der Bundeswehr).3

Verworfen wurden diese Vorschläge aufgrund der Forderung der NATO, das deutsche Kontingent müsse 500.000 Soldaten betragen. Diese Zahl ließ sich freilich nur durch die Einführung einer allgemeinen Wehrpflicht aufbringen.

Gesellschaftliche Integration

Die Politik behauptet seit 1956 unermüdlich, die Bundeswehr – gerade als Teil der NATO – sei ein anerkannter, fest integrierter Bestandteil der Gesellschaft. Dies ist eher Euphemismus. Diesen Selbstbetrug gab es auch schon 1970,4 und er gehört auch heute noch zu Sprachregelung der Politik.5 In sich widerspruchsfrei waren solche Darstellungen allerdings nie. So wurde 1970 die ablehnende Haltung der unruhigen Jugend beklagt,6 die den Dienstalltag als Gammeldienst empfinde.7 Sogar konservative Zeitungen wie die WELT sprechen heute offen von der Bundeswehr als ungeliebter Armee.8 Der Militärhistoriker Hagen Franke beschreibt ihre heutige Situation:9

In Studien des Zentrums für Militärgeschichte und Sozialwissenschaften der Bundeswehr in Potsdam wird die Einstellung zur Bundeswehr durch die Bevölkerung mit 10 % sehr positiv, 36 % positiv und eher positiv mit 34 % dargestellt, jedoch bei der Frage, ob sie ihren Söhnen oder Töchtern empfehlen würden, die Bundeswehr als Arbeitgeber zu wählen, sind es um die 20 %, und ob sie Veranstaltungen der Bundeswehr besuchen, sind die Zahlen ähnlich (Forschungsbericht, Dez. 2018, S. 72 ff). Dagegen steht: Paraden und Waffenschauen der Bundeswehr sind fast nur noch hinter gesicherten Mauern möglich, Soldatinnen und Soldaten kommen morgens zum Dienstbeginn in Zivilkleidung und ziehen erst in der Kaserne ihre Uniform an, verschiedene Politiker und Vertreter von Lehrerverbänden wollen den Auftritt von Jugendoffizieren in Schulen abschaffen und als Gipfel der Entfremdung zur Bundeswehr ist ein Vorfall in einem Kindergarten zu sehen, in dem einem Kind eines Offiziers die Aufnahme dort verweigert wurde.

Das von Franke beschriebene Beispiel ist kein Einzelfall. Im Beitrag von Caroline Walter und Christoph Rosenthal zur ARD-Sendung Kontraste vom 15. Dezember 2015 kamen zahlreiche Soldaten zu Wort, die alle schilderten, wegen ihres an der Uniform erkennbaren Berufs in der Öffentlichkeit beleidigt, ausgesprochen schlecht behandelt und sogar angespuckt worden zu sein.10

Wehrdienstverweigerung

Als Gradmesser für die Qualität des Verhältnisses zwischen Bundeswehr und Gesellschaft kann bis zur Aussetzung der Wehrpflicht 2011 die Quote der Wehrdienstverweigerer an den gemusterten Wehrpflichtigen eines Jahrgangs gelten.

| Kalenderjahr11 | Verweigerungen | Einberufungen | Anteil (Prozent) |

| 1962 | 4.489 | 137.000 | 3,2 |

| 1968 | 11.952 | 175.000 | 6,4 |

| 1977 | 69.969 | 201.000 | 25,8 |

| 1989 | 77.400 | 173.000 | 30,9 |

| 1991 | 151.212 | 182.000 | 45,4 |

| 2002 | 189.644 | 122.000 | 60,6 |

Die Interpretation dieser Zahlen ist nicht schwierig: Während die ersten Jahrgänge der Einberufung noch widerwillig Folge leisteten, ermutigten die gesellschaftlichen Veränderungen ab 1968 einen immer größeren Teil der Wehrpflichtigen zur Verweigerung des Wehrdienstes, der als verlorene Lebenszeit bewertet wurde. Am Ende des Kalten Krieges verweigerte bereits ein knappes Drittel. Obwohl der Wehrdienst zwischen 1990 und 2002 von 15 Monaten nach und nach auf nur noch 6 Monate verkürzt wurde, verdoppelte sich der Anteil der Verweigerer auf fast zwei Drittel. Zusammenfällt dieser Anstieg mit den immer häufigeren Auslandseinsätzen der Bundeswehr, und man wird deshalb nicht falsch liegen, wenn die zunehmende Verweigerung als stummer Protest gegen die Auslandseinsätze aufgefasst wird.

Ohne die Mitgliedschaft in der NATO und deren Vorgabe an die Bundesrepublik, 500.000 Soldaten zu stellen, wäre die Wiedereinführung der allgemeinen Wehrpflicht nicht erforderlich gewesen, und damit wäre auch ein erheblicher Glaubwürdigkeitsverlust des neuen demokratischen Staates verhindert worden, der zugleich die gesellschaftliche Integration der Bundeswehr konterkarierte. Dieser Makel haftet der Bundeswehr bis heute an.

Die Bundeswehr ist heute für 185.000 freiwillige Soldaten ausgelegt. Diese Soll-Stärke erreicht sie nur knapp. Die Idee, zur Abdeckung des Personalbedarfs auf die allgemeine Wehrpflicht zurückzugreifen,12 ignoriert, dass 61 Prozent der Wehrpflichtigen dies nicht wollen, was 2011 auch zur Aussetzung der Wehrpflicht geführt hatte. Ignoriert wird zugleich, dass 1970 in der alten Bundesrepublik mit damals 60 Millionen Einwohnern noch 233.000 Freiwillige geworben werden konnten, während es heute bei 84 Millionen Einwohnern nur 183.000 sind. Grund sind offensichtlich die Auslandseinsätze, die auf Ablehnung stoßen. Würde der Auftrag der Bundeswehr wieder allein auf die Landesverteidigung reduziert, werden sich wahrscheinlich auch wieder deutlich mehr Freiwillige gewinnen lassen.

Quellen und weiterführende Hinweise (letzter Abruf 10. November 2024):

1 Faksimile der Himmeroder Denkschrift online auf

bundeswehr.de/resource/blob/5216326/77501d50befc687d9502723b2060a2b0/himmeroder-denkschrift-data.pdf,

gut zusammengefasst auf de.wikipedia.org/wiki/Himmeroder_Denkschrift#Inhalt_der_Denkschrift.

2 Zum Vergleich des Zustands 1970 mit den Vorgaben der Himmeroder Denkschrift:

Emil Obermann, Gesellschaft und Verteidigung, 1970, Seite 765.

3 Emil Obermann, ebenda, Seiten 720 und 722.

4 Emil Obermann, ebenda, Seiten 674 ff.

5 bmvg.de/de/aktuelles/bevoelkerungsumfrage-2020-so-steht-deutschland-zur-bundeswehr-5029586.

6 Emil Obermann, ebenda, Seite 671.

7 Emil Obermann, ebenda, Seite 679.

8 welt.de/politik/ausland/article117156165/Die-Bundeswehr-Deutschlands-ungeliebte-Armee.html.

9 Sorgenkind Bundeswehr-Versuch einer Analyse, auszugsweise wiedergegeben, vollständig als PDF auf kompetenz-geschichte.de.

10 rbb-online.de/kontraste/ueber_den_tag_hinaus/bundeswehr/gegen-bundeswehr-oeffentliche-anfeindungen-und-missachtungen.

11 de.wikipedia.org/wiki/Kriegsdienstverweigerung_in_Deutschland.

12 esut.de/2024/10/fachbeitraege/52605/wiedereinfuehrung-der-wehrpflicht-in-deutschland-eine-debatte-zwischen-tradition-und-modernitaet.

Innere Führung

Adenauer wusste natürlich, dass sein Versprechen, mit ihm würde es keine neue Wehrmacht geben, wörtlich und damit so aufgefasst würde, dass sich die neue Bundesrepublik keine Streitkräfte zulegen würde, zumindest keine Wehrpflichtarmee. Deshalb mussten sich die Generale im Kloster Himmerod zugleich einiges einfallen lassen, um die neue Bundeswehr deutlich von der alten Wehrmacht unterscheidbar zu machen. Amerikanisch inspirierte Uniformen und andere Äußerlichkeiten genügten dazu nicht. Es bedurfte eines neuen Selbstverständnisses, einer neuen Führungskultur und – alles in allem – eines neuen Geistes. Zusammengefasst wurden dies unter dem Begriff Innere Führung. Einfach umzusetzen war dies nicht, denn bei der Ausbildung der neuen Bundeswehr war man auf ehemalige Offiziere und Unteroffiziere angewiesen, die noch vom Geist der Wehrmacht geprägt waren.

Definition Innere Führung

Es wurde immer wieder versucht, den Begriff Innere Führung formelmäßig zu definieren. Der erste Definitionsversuch wurde 1964 unternommen und lautete: Innere Führung ist die Summe aller Führungsmaßnahmen, die die Geistes- und Willenskräfte des Soldaten für die Erfüllung seines Auftrags wirksam machen. Innere Führung ist die Aufgabe aller Vorgesetzten, Staatsbürger zu Soldaten zu erziehen, die fähig und willens sind, Recht und Freiheit des deutschen Volkes und seiner Verbündeten in der geistigen Auseinandersetzung zu wahren und zu fördern und im Kampfe mit der Waffe tapfer zu verteidigen. Dieses Ziel wird erreicht durch zeitgemäße Menschenführung und geistige Rüstung innerhalb unserer Lebensordnung und soldatischen Ordnung. Innere Führung geht hierbei aus von den politischen und gesellschaftlichen Gegebenheiten, bekennt sich zu unserem Grundgesetz, macht soldatische Tugenden lebendig und übernimmt bewährte Erfahrungen in unsere heutigen Lebensformen und berücksichtigt die Folgen der Anwendung und Wirkung moderner technischer Mittel.1

Inhalt

Die Definition klingt bemüht, ist aber schwer verständlich und verdient daher eine ungefähre Übersetzung: Nach den Grundsätzen der Inneren Führung

- nehmen sich Soldaten nicht als Untertanen, sondern als Staatsbürger in Uniform wahr, deren staatsbürgerliche Rechte durch den Militärdienst nicht eingeschränkt oder gar aufgehoben werden. Soldaten nehmen selbstverständlich an der öffentlichen Debatte zu allen gesellschaftlichen und politischen Fragen teil. Sie können sich auf das grundgesetzlich zugesicherte Koalitionsrecht berufen, Vertrauensleute wählen und Interessenvertreter bestimmen. Die Unantastbarkeit der Menschenwürde schützt sie vor schikanösen Befehlen und erniedrigenden Ausbildungsmethoden.

- sind die Streitkräfte fest in Staat und Gesellschaft integriert. Sie sind kein Staat im Staat, wie es in der Weimarer Republik die Reichswehr war. Sie unterliegen stets dem Primat der Politik, die von Regierung und Parlament gestaltet wird. Wesentliche staatliche und gesellschaftliche Werte werden auch in den Streitkräften beachtet und verwirklicht.

- bedürfen Streitkräfte einer ethischen, rechtlichen und politischen Legitimation ihres Auftrages, wodurch dem militärischen Subordinationsprinzip von Befehl und Gehorsam Grenzen gesetzt werden. Rechtlich unvertretbare Befehle müssen hinterfragt und dürfen nicht in bedingungslosem Gehorsam ausgeführt werden. Dadurch entsteht für jeden Soldaten eine eigene Verantwortung für sein Handeln. Auf einen Befehlsnotstand kann er sich nicht berufen.

- eröffnet das Prinzip des Führens mit Auftrag dem Soldaten ein eigenes Ermessen und erlegt ihm zugleich eigene Verantwortung für rechtskonformes Handeln auf: Im Rahmen seines Entscheidungsrahmens ist er gehalten, die rechtskonforme Handlungsalternative zu wählen.2

Die vorstehend umrissenen Grundsätze der Inneren Führung sind in einer Dienstvorschrift niederlegt.3

Praktische Bewährung

Wehrpflichtige vermochte die Innere Führung dennoch nicht vom Dienst in der Bundeswehr als guter Sache zu überzeugen. Die angestrebte Integration der Bundeswehr in die deutsche Gesellschaft muss ebenfalls als misslungen bezeichnet werden, wenn sich Soldaten ungern in Uniform auf der Straße zeigen und öffentliche Auftritte der Bundeswehr in Pfeifkonzerten enden. Die ethische Bewährungsprobe stellte sich der Inneren Führung erst mit den Auslandseinsätzen. Bekannt wurden zwei Fälle:

Der Fall Christiane Ernst-Zettl

Die Sanitätssoldatin Christiane Ernst-Zettl kam 2005 nach Afghanistan. Dort sollte sie nach Anweisung ihres Vorgesetzten ihr Rotes-Kreuz-Schutzzeichen ablegen und vor dem Lager Camp Warehouse Personenkontrollen durchführen. Sie verwies auf das Kriegsvölkerrecht, das es verbietet, Sanitäter, da diese nicht zu den Kombattanten zählen, für militärisch-operative Aufgaben heranzuziehen. Für diese Weigerung wurde gegen sie eine Disziplinarmaßnahme in Form einer Geldbuße von 800 Euro verhängt. Die juristische Aufarbeitung verlief unglücklich und ist nicht eindeutig nachvollziehbar: Das Bundesverwaltungsgericht bejahte angeblich, dass der Befehl gegen das Völkerrecht verstoßen hätte, hielt jedoch den Antrag der Soldatin für unzulässig: Das Wehrbeschwerdeverfahren diene nicht dazu, das Handeln oder die Anordnung bzw. Erlasse von Vorgesetzten oder Dienststellen der Bundeswehr im Allgemeinen zu überprüfen.4 In diesem Fall hatte sich die Soldatin zwar entsprechend den Grundsätzen der Inneren Führung verhalten, dennoch wurde sie disziplinarrechtlich belangt.

Der Fall Florian Pfaff

Ähnlich erging es dem Major Florian Pfaff: Er verweigerte 2003 die Mitarbeit im Bundeswehr-Softwareprojekt SASPF, weil er sie für eine indirekte Unterstützung des nach seiner Auffassung völkerrechtswidrigen Krieges gegen den Irak hielt. Noch am gleichen Tag wurde gegen ihn eine psychiatrische Untersuchung angeordnet, die eine Woche dauerte, aber keinen Hinweis auf eine geistig-seelische Störung ergab. Daraufhin wurde ihm befohlen, sich nicht mehr mit der Frage zu befassen, ob er an Verbrechen mitwirke oder nicht. Diesem Befehl widersetzte er sich. Der Versuch, Pfaff fristlos zu entlassen, scheiterte zwar, doch das Truppendienstgericht Nord degradierte ihn, und die Staatsanwaltschaft ermittelte gegen ihn wegen Gehorsamsverweigerung und Ungehorsams. 2005 hob das Bundesverwaltungsgericht die Entscheidung des Truppendienstgerichts auf.5 Die Staatsanwaltschaft stellte das Ermittlungsverfahren ein. Dennoch versagte das Personalamt Pfaff später die ihm vom Dienstalter her zustehende Beförderung zum Oberstleutnant: Es bestünden begründete Zweifel an seiner uneingeschränkten persönlichen Eignung und Befähigung, diesem Dienstgrad gerecht zu werden. Dabei hatte ihn sein Vorgesetzter nur Tage zuvor positiv beurteilt und die Beförderung ausdrücklich befürwortet.6

Ein Offizier kommentierte:7 Soll wohl heißen: Ein Soldat, der sich weigert, an einem Bruch der Verfassung mitzuwirken, ist in der Bundeswehr eigentlich völlig fehl am Platze. Die auf potenzielle Nachahmer Pfaffs abzielende Botschaft ist eindeutig: Wer nicht pariert, wird sanktioniert. Mag einer auch vor höchsten Gerichten noch so viel Recht haben und bekommen – es gilt die Parole „EdeKa“, gleichbedeutend mit: Ende der Karriere!

Institutionalisierung

Solche Vorfälle lassen den Eindruck aufkommen, dass die Innere Führung womöglich nur ethische Kosmetik ist. Dennoch wird um die Innere Führung geradezu ein Kult betrieben: Seit der Aufstellung der Bundeswehr gibt es in Koblenz das Zentrum Innere Führung, eine Einrichtung, die von einem Generalmajor und einem Brigadegeneral geleitet wird und rund 250 militärische und zivile Dienstposten umfasst; die Organisation wird auf seinem Wikipedia-Eintrag gut beschrieben.8 Der Auftrag wird von der Bundeswehr selbst so formuliert: Das Zentrum Innere Führung setzt sich als national anerkannte und international vernetzte Ausbildungseinrichtung mit Leitfunktion für die Weiterentwicklung, Gestaltung und Vermittlung der Inneren Führung ein. Seine Expertise, seine Kompetenzen und sein Leistungsangebot bilden den Rahmen für Bildung und Zertifizierung aller Ausbildungseinrichtungen der Bundeswehr in allen Fragen und Handlungsfeldern der werteorientierten Führungs- und Organisationskultur. Gleichzeitig ist das Zentrum Innere Führung die zentrale Bildungsinstitution zur Weiterentwicklung individueller Führungskompetenzen.9

Daneben besteht seit 1958 beim Verteidigungsministerium noch der Beirat für Fragen der Inneren Führung, der sich aus Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens zusammensetzt, vor allem aus den Bereichen Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Erziehungswesen sowie der Kirchen, Gewerkschaften, Verbände und Medien. Damit soll er ein Spiegelbild der bedeutenden gesellschaftlichen Kräfte in der Bundesrepublik Deutschland sein und den Verteidigungsminister beraten.

Die bemerkenswert groß angelegte Organisation um die Führungskultur drückt einen Eifer aus, der die Hypothese zulässt, dass er nur zur Schau getragen, aber nicht ernst gemeint ist.

Armee ohne Tradition

Bei diesen Bemühungen – auf Kosten der Steuerzahler – geht es im Grunde immer noch um die Beweisführung, dass der erste Bundeskanzler Adenauer sein Wahlversprechen nicht gebrochen hätte und die Bundeswehr keine neue Wehrmacht sei. Ergänzt wird dies um den sogenannten Traditionserlass, nach dem lediglich die militärischen Widerstandskämpfer gegen Hitler als soldatisches Vorbild geeignet seien, die Wehrmacht jedenfalls nicht. Auch die Reichswehr der Weimarer Republik wird als traditionsstiftendes Vorbild abgelehnt, sei sie ein Staat im Staate gewesen, und die Armee der Kaiserzeit hätte die Gesellschaft in verhängnisvoller Weise militaristisch geprägt. Deshalb durfte und darf in der Bundeswehr nichts so sein wie bei ihren Vorgängerinnen.11

Bundeswehr Wachbataillon, Foto gemeinfrei

Durchhalten lässt sich dies natürlich nicht. Konsequenter Weise dürfte es bei der Bundeswehr nicht einmal eine Militärmusik geben, schon gar keine, die dasselbe Repertoire aufführt wie die Musikkorps der Wehrmacht. Es dürfte auch kein Wachbataillon geben, und schon gar nicht dürfte das Wachbataillon bewusst alte Gewehre der Wehrmacht verwenden, weil sich die Präsentiergriffe der Wehrmacht an modernen Sturmgewehren nicht ohne weiteres ausführen lassen.

Übersehen wird dabei, dass andere Staaten wie Frankreich, Großbritannien oder Italien bei der Anwerbung von Freiwilligen bewusst auf die oft jahrhundertealten Traditionen ihrer militärischen Verbände setzen, und dies mit einigem Erfolg. Mit ihrer kontinuierlichen moralischen Empörung über sich selbst steht sich die Bundeswehr daher selbst im Wege, vor allem, wenn es um die Werbung von Personal geht. Dabei ist ihre heutige Form einer Freiwilligenarmee sicher das beste Mittel, eine Militarisierung der Gesellschaft zu verhindern.

Diverse Bundeswehr

Seit 2015 ist die Bundeswehr vielfältig geworden, und Diversität ist wurde zum unbedingten Bestandteil ihrer Führungs- und Organisationskultur. Am 28. Mai jeden Jahres wird der Diversity-Tag begangen, und das Referat P III 4 – Chancengerechtigkeit und Vielfalt im Geschäftsbereich BMVg – koordiniert auf der strategischen Ebene Projekte und Maßnahmen zum Vielfaltsmanagement in der Bundeswehr.12

Seitdem achtet man auf Barrierefreiheit,13 hat homosexuelle Soldaten rehabilitiert14 und achtet bei jedem Foto darauf, dass gleich viele Frauen und Männer oder Frauen in Führungsrollen darauf zu sehen sind. Wer sich unsicher ist, wie man damit umgeht, besucht Lehrveranstaltungen im Zentrum Innere Führung.

Foto: Bernd von Jutrczenka, picture alliance/dpa15

Quellen und weiterführende Hinweise (letzter Abruf 27. November 2024):

1 Emil Obermann, Gesellschaft und Verteidigung, 1970, Seite 650.

2 nach Emil Obermann, ebenda, Seiten 650 bis 668.

3 bundeswehr.de/resource/blob/5361386/61cca4d2451734a38f93ce8ab1cdb5de/00-vorschrift-innere-fuehrung-data.pdf.

4 BVerwG 1 WB 58.06 und 1 WB 64.06

5 BVerwG 2 WD 12.04

6 de.wikipedia.org/wiki/Florian_Pfaff.

7 bits.de/public/gast/rose-freitag3.htm.

8 de.wikipedia.org/wiki/Zentrum_Innere_Führung.

9 bundeswehr.de/de/organisation/weitere-bmvg-dienststellen/zentrum-innere-fuehrung.

10 de.wikipedia.org/wiki/Beirat_Innere_Führung.

11 bmvg.de/resource/blob/23234/6a93123be919584d48e16c45a5d52c10/20180328-die-tradition-der-bundeswehr-data.pdf.

12 bundeswehr.de/de/ueber-die-bundeswehr/selbstverstaendnis-bundeswehr/chancengerechtigkeit-bundeswehr/vielfalt-bundeswehr,

zugleich Quellenangabe zu den nachfolgenden Fotos.

13 bundeswehr.de/de/aktuelles/schwerpunkte/inklusion-bundeswehr-steht-fuer-barrierefreiheit.

14 bundeswehr.de/de/ueber-die-bundeswehr/selbstverstaendnis-bundeswehr/chancengerechtigkeit-bundeswehr/rehabilitierung-homosexueller-soldatinnen-soldaten.

15 Sekundärquelle: table.media/security/news/diversitaet-bei-der-bundeswehr-das-steht-in-der-neuen-strategie-des-verteidigungsministeriums.

Skandalisierung der Bundeswehr

Das Klientel von CDU und CSU sah Adenauers Methoden, die Wiederbewaffnung durchzusetzen, wesentlich gelassener als das linke Spektrum der Gesellschaft, zu dem sich der überwiegende Teil der Journalisten zählte (und auch heute noch zählt).1 Die Medien beobachteten die Entwicklung der Bundeswehr daher akribisch und ließen keine Gelegenheit aus, sie zu skandalisieren. Dies trug für sich genommen nicht dazu bei, die gesellschaftliche Akzeptanz der Bundeswehr zu verbessern.

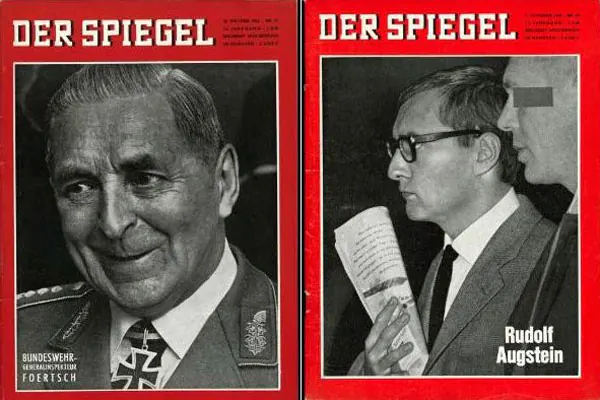

Spiegel-Affäre

Die ewige Kontroverse zwischen Presse und Bundeswehr nahm mit der Spiegel-Affäre 1962 ihren Anfang, bei der Franz Joseph Strauß als Verteidigungsminister für den eigentlichen Skandal sorgte.

In der Spiegel-Ausgabe vom 10. Oktober 1962 erschien unter dem Titel Bedingt abwehrbereit ein Artikel, wonach das NATO-Oberkommando bei seiner Auswertung des Manövers FALLEX62 zu der Beurteilung gelangt sei, die Bundeswehr sei aufgrund ihrer mangelhaften Ausstattung zur Vorwärtsverteidigung ungeeignet. Dies war mit erheblicher Kritik an Strauß verbunden. Noch am Tag des Erscheinens nahm der Generalbundesanwalt einen Fall von Landesverrat an. Am 23. Oktober 1962 wurden Haftbefehle gegen die Verfasser sowie den Spiegel-Herausgeber Rudolf Augstein erlassen, und die Redaktionsräume wurden über einen Monat lang durchsucht.2 Dies führte zu Protesten, da das Vorgehen der Polizei als Angriff auf die Pressefreiheit angesehen wurde. Im November 1962 stellte sich heraus, dass Strauß bereits vor Erscheinen des Artikels über dessen Inhalt und Quellen informiert gewesen sei und die Strafverfolgung selbst initiiert habe. Am 30. November erklärte Strauß seinen Rücktritt. Augstein und die Redakteure wurden aus der Untersuchungshaft entlassen, und am 13. Mai 1965 meinte der Bundesgerichtshof, dass es keine Beweise für einen Verrat von Staatsgeheimnissen gäbe. Das Verfahren wurde eingestellt.3

Die maßgeblichen Ausgaben des SPIEGEL,

Urheber und Copyright: DER SPIEGEL

Tiefste Gangart

Dass vor allem Der Spiegel die Bundeswehr anschließend besonders scharf beobachtete und bei jeder Gelegenheit kritisierte, ist nicht verwunderlich. Schon ein Jahr nach der Spiegel-Affäre, 1963, fand er heraus, dass am Standort Nagold ein Rekrut an den Strapazen der militärischen Ausbildung gestorben war, und es kamen die entwürdigenden Drill-Methoden der Schleifer von Nagold heraus. Der Titel der Geschichte lautete Tiefste Gangart, und mehrerer Offiziere und Ausbilder wurden verurteilt.4 Kritiker sahen sich bestätigt, es habe sich im Vergleich zur Wehrmacht nicht das Geringste verändert, und das stets beteuerte neue Menschenbild vom Staatsbürger in Uniform sei pure Heuchelei.

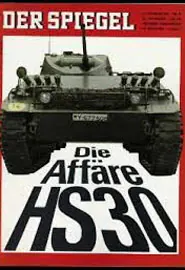

HS-30-Affäre

Gleich 1956 suchte die Bundeswehr nach einem geeigneten Schützenpanzer. Das einzige Modell, das den Vorgaben entsprach, aber nur in Planzeichnungen existierte, war der HS-30 des Schweizer Hispano-Suiza-Konzerns, der sich bis dahin als Hersteller eleganter Sportwagen empfohlen hatte, jedoch noch nie als Hersteller von Militärfahrzeugen. Dem Verteidigungsausschuss des Bundestages konnte deshalb nur ein aus Holz und Pappe angefertigtes Modell vorgeführt werden. Der Abgeordnete Helmut Schmidt (SPD) schlug vor, erst einige Prototypen bauen zu lassen, um den HS-30 gründlich zu testen, doch wurde dieser Einwand wurde von CDU/CSU überstimmt.5 Als die Auslieferung 1959 begann, erwies sich der HS-30 als untauglich, viel zu schwach motorisiert, und bei einer Panne hätte ein liegengebliebenes Fahrzeug sofort gesprengt werden müssen.

Journalisten fanden heraus, dass die Bestellung des HS-30 mit Schmiergeldzahlungen eingefädelt worden war.6 1967 setzte der Bundestag einen Untersuchungsausschuss ein, der 1969 seinen Bericht vorlegte: Der persönliche Referent des damaligen Verteidigungsministers Franz Josef Strauß Werner Repenning soll 2,3 Millionen DM erhalten haben, der CDU-Politiker Otto Lenz und der Waffenhändler Otto Praun jeweils 300.000 DM. Praun wurde 1960 ermordet. Dafür wurde 1962 Prauns Erbin Vera Brühne zu lebenslanger Haft verurteilt, obwohl an ihrer Täterschaft erhebliche Zweifel bestanden. Lenz starb, bevor er vor dem Untersuchungsausschuss aussagen konnte, in Neapel.5

Der als Zeuge vernommene CDU-Politiker Werner Plappert sagte aus, die CDU habe im Zusammenhang mit der Bestellung des HS-30 50 Millionen DM für ihren Bundestagswahlkampf 1957 erhalten: Auf deutscher Seite war das Panzergeschäft nur ein Mittel zur illegalen Parteienfinanzierung. Was dann geliefert wurde, war sekundär.5 Plappert wurde 1974 tot aus dem Bodensee geborgen7. Nachdem Franz Josef Strauß 1978 bayerischer Ministerpräsident geworden war, begnadigte er 1979 Vera Brühne.8 Obwohl Zusammenhänge plausibel erscheinen, gilt nichts als eindeutig bewiesen.

Urheber und Copyright: DER SPIEGEL

Lockheed-Affäre

Etwa gleichzeitig mit dem Kauf des HS 30 suchte die Bundeswehr ein Kampfflugzeug. Zur Auswahl standen die französische MIRAGE und die amerikanische F-104 STARFIGHTER des Herstellers Lockheed. Gegen den Rat von Experten entschied sich Verteidigungsminister Franz Josef Strauß sehr schnell für den STARFIGHTER. Anfang 1958 stimmte der Verteidigungsausschuss zu. Von 750 ausgelieferten Maschinen stürzten nach und nach etwa 250 ab, über ein Drittel.

Urheber und Copyright: DER SPIEGEL

Bekannt wurde, dass Lockheed in Italien, den Niederlanden und Japan Politiker bestochen hatte, um dort den Ankauf des STARFIGHTER durchzusetzen. Ein solcher Verdacht kam deshalb auch in der Bundesrepublik auf.9,10 Nach Aussage eines ehemaligen Lockheed-Mitarbeiters sollen Strauß und die CSU 1961 10 Millionen Dollar für die deutsche Bestellung des STARFIGHTER erhalten haben. Eindeutige Beweise gegen Strauß ergaben sich nicht. Dennoch flammte das Thema vor der Bundestagswahl 1976 neuerlich auf. Diesmal wurde der CDU-Politiker Manfred Wörner belastet, der später Verteidigungsminister wurde. Amerikanische Untersuchungen ergaben, dass Lockheed etwa 1,2 Millionen DM Bestechungsgeld gezahlt hätte, davon eine beträchtliche Summe an einen Abteilungsleiter im Bundesamt für Wehrtechnik und Beschaffung.9

Kießling-Affäre

Neben diesen großen Skandalen gab es auch kleinere Verfehlungen einzelner Soldaten.11 Politische Auswirkungen hatten lediglich der Abhör-Skandal des MAD, der 1978 zum Rücktritt des Verteidigungsministers Georg Leber führte,12 sowie die voreilige Entlassung des der Homosexualität verdächtigten Generals Kießling durch den Verteidigungsminister Wörner 1983.13 Das Unangenehme an dieser Affäre war, dass General Kießling das Opfer einer Intrige wurde, die spiegelbildlich ablief wie die von Hitler und Göring 1938 gegen den Oberbefehlshaber des Heeres von Fritsch initiierte Intrige.14

Urheber und Copyright: DER SPIEGEL

Ab 2012: Selbstskandalisierung

Ab 2012 folgte ein Skandal auf den anderen, wie schlecht es um die Ausrüstung der Bundeswehr bestellt sei. Diese Skandale unterscheiden sich von ihren Vorgängern dadurch, dass nicht Journalisten die Verhältnisse aufdeckten, sondern das Verteidigungsministerium selbst. Damit sollte der Öffentlichkeit ein schockierendes Bild von einem völlig desolaten Zustand der Bundeswehr vermittelt werden, um Verständnis für eine Erhöhung der Verteidigungsausgaben zu erreichen. Dabei wird durchaus manipulativ vorgegangen, wie die Affäre um den Rüstungshersteller Heckler & Koch nahelegt:

Heckler & Koch-Skandal

1995 wurde das Sturmgewehr G36 bestellt. Vertragspartner war Heckler & Koch. Die Auslieferung erfolgte 1997.15 Nach 15 Jahren beanstandungsfreien Gebrauchs berichtete – natürlich – Der Spiegel im April 2012,16 die Bundeswehr habe bei Versuchen festgestellt, das G36 würde nach mehreren hundert Schuss so heiß, dass die Trefferwahrscheinlichkeit auf Entfernungen über 300 Meter erheblich sinke.17 In ein Magazin dieser Waffe passen allerdings nur 30 Patronen, sodass sich fragt, wie mehrere hundert Schuss hintereinander unter realistischen Bedingungen überhaupt abgegeben werden können. Die Truppe war dagegen mit der Waffe zufrieden und hatte bei Schießübungen noch nie Fehlleistungen festgestellt.18

Dennoch griffen alle Medien den Skandal gerne auf. Das Ministerium bezeichnete sich als betrogen und ging auch strafrechtlich gegen den Hersteller Heckler & Koch vor, obwohl rechtlich 15 Jahre nach Auslieferung eher an Verjährung statt an Betrug zu denken war.19 Auch sonst sah sich das Unternehmen einer politischen und medialen Kampagne ausgesetzt, als ein öffentlich-rechtlicher Fernsehsender 2015 den Spielfilm Meister des Todes ausstrahlte, der wenig verstellt auf Heckler & Koch anspielte.20 Heckler & Koch ging umgekehrt gerichtlich gegen die Behauptungen des Ministeriums vor und bekam 2016 Recht: Nach einer Beweisaufnahme wurde im Urteil des Oberlandesgerichts Koblenz festgestellt, das G36 sei mangelfrei und genau so beschaffen, wie es nach der Bestellung zu sein hatte. Damit wurde das gleichlautende Urteil der Eingangsinstanz bestätigt.21

Urheber und Copyright: ARD

In die Welt gesetzt hatte die negativen Behauptungen über das G36 eine technische Dienststelle der Bundeswehrverwaltung, die das Gewehr unter bemerkenswerten Extrembedingungen getestet hatte. Das Testergebnis wurde den Medien mutmaßlich zugespielt, die einen Skandal daraus machten. Über den Prozesserfolg von Heckler & Koch wurde spärlich berichtet. Haften blieb im Gedächtnis der Öffentlichkeit ein Rüstungsskandal sowie Empörung, wie schlecht es um die Ausrüstung der Bundeswehr bestellt sei.

Haltungsmängel

Im Januar 2017 wurde von Medien mitgeteilt, in der Staufer-Kaserne in Pfullendorf würden Aufnahmerituale mit sexuell entwürdigenden Bezügen praktiziert, welche die damals amtierende Verteidigungsministerin von der Leyen spontan als abstoßend und widerwärtig bezeichnete und die Soldaten entließ.22 Die Staatsanwaltschaft Hechingen nahm Ermittlungen auf und stellte das Ermittlungsverfahren alsbald mit der Begründung ein, es gäbe nicht einmal einen hinreichenden Anfangsverdacht für Straftaten.23 In etlichen Medien wurde vermutet, dass das Verteidigungsministerium vor allem gegenüber den Fachpolitikern des Bundestags die Sachlage bewusst übertrieben dargestellt hätte: Von der Leyen hat also den Missstand zunächst drastisch beschrieben, um dann als Aufklärerin zu glänzen – eine bevorzugte Rolle der Ministerin.24

Gleich im April 2017 wurde aus dem Standort Sondershausen bekannt, dass ein Ausbilder einen Rekruten als Abschaum bezeichnet und überhaupt äußerst strapaziöse Laufübungen angeordnet hätte. Daraufhin wurde der Kommandeur des Ausbildungskommandos des Heeres augenblicklich in den Ruhestand versetzt.25 Bemerkenswert war, dass Der Spiegel über diese Personalentscheidung bereits berichtet hatte, bevor dem Betroffenen selbst die Entlassung mitgeteilt wurde.26 Ein anderer General kommentierte: So geht man mit keinem Menschen um. Da wurde publikumswirksam ein Zwei-Sterne-General an den Pranger gestellt. Er ist einer der geradlinigsten und integersten Offiziere, die ich kenne. Mit dieser Absetzung wolle von der Leyen nur von anderen Problemen in der Bundeswehr ablenken, meinte er.27

Dazwischen gab es noch im Februar 2017 den Fall des Oberleutnants Franko A.28 Er enthält zu viele Merkwürdigkeiten, um ihn hier knapp dazustellen. Nach Auffassung der Ministerin von der Leyen zeigten alle diese Fälle, die sich bemerkenswert zufällig in einem sehr kurzen Zeitraum von knapp vier Monaten zugetragen hatten, dass die Bundeswehr ein generelles Haltungsproblem habe. Missstände würden aus falsch verstandenem Korpsgeist schöngeredet … Es wird weggeschaut. Das gärt dann, bis es zum Eklat kommt. Und das ist nicht in Ordnung.29

Ursula von der Leyen 2014, Foto: Dirk Vorderstraße – CC BY 3.0, commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=34048622

Am 7. Mai 2017 ordnete die Ministerin an, alle Bundeswehrgebäude nach Wehrmachtsandenken zu durchsuchen. Nach Angaben von der Leyens fand man bei der Durchsuchung bis zum 12. Mai 2017 einundvierzig Wehrmachtsandenken, darunter ein Foto des früheren Bundeskanzlers Schmidt in Wehrmachtsuniform, eine Rotkreuzflagge des Zweiten Weltkriegs sowie Bilder von Wehrmachtssoldaten, die Großväter heutiger Soldaten waren. Sinn und Verhältnismäßigkeit des von der Leyen selbst sogenannten Säuberungsprozesses blieben unklar.30

Fazit

Hier sind nur die bekanntesten Skandale aufgezählt. Es ging um Schmiergeld, Intrigen und künstlich inszenierte Geschichten zur Einflussnahme auf die öffentliche Meinung. In Ordnung waren die Dinge, wie die Beispiele zeigen, bei der Bundeswehr nie. Bemerkenswert ist jedoch eine Trendwende:

Von der Presse skandalisiert wurde die Bundeswehr bis 2011. Mit der Aussetzung der Wehrpflicht verging ihr diese Lust. Daran zeigt sich, dass ihre rigorose Ablehnung ausschließlich an der Wehrpflicht lag. Ab 2012 skandalisierte sich die Bundeswehr selbst, erst um an mehr Geld aus dem Bundeshaushalt zu kommen, später dann – mutmaßlich – um wokes Bewusstsein zu etablieren und vorsorglich Kräfte auszuschalten, die sich womöglich dagegen ausgesprochen hätten.

Quellen und weiterführende Hinweise (letzter Abruf 12. November 2024):

1 Michael Rasch, Das Herz des deutschen Journalisten schlägt links am 8. November 2018 in: Neue Züricher Zeitung

(online: nzz.ch/international/das-herz-des-deutschen-journalisten-schlaegt-links-ld.1434890).

2 de.wikipedia.org/wiki/Spiegel-Affäre.

3 spiegel.de/politik/dokumentation-die-kosten-traegt-die-bundeskasse-a-429ae890-0002-0001-0000-000046272783?context=issue.

4 Artikel Tiefste Gangart in: DER SPIEGEL Heft 46/1063

(online: spiegel.de/politik/tiefste-gangart-a-bef3124f-0002-0001-0000-000046172730).

5 de.wikipedia.org/wiki/HS-30-Skandal.

6 Rudolf Augstein, HS 30 – oder Wie man einen Staat ruiniert am 23. Oktober 1966 in: DER SPIEGEL

(online: spiegel.de/politik/hs-30-oder-wie-man-einen-staat-ruiniert-a-a93a7879-0002-0001-0000-000046414788).

7 de.wikipedia.org/wiki/Werner_Plappert#Verschwinden_und_Tod.

8 de.wikipedia.org/wiki/Vera_Brühne,

welt.de/geschichte/kopf-des-tages/article235638198/Vera-Bruehne-Schon-vor-dem-Urteil-war-sie-Moerderin-und-gieriges-Luder.html,

deutschlandfunk.de/die-zu-lebenslanger-haft-verurteilte-vera-bruehne-wird-100.html.

9 de.wikipedia.org/wiki/Lockheed-Skandal#Deutschland,

de.wikipedia.org/wiki/Starfighter-Affäre.

10 spiegel.de/politik/ein-gewisses-flattern-a-4aae3cdd-0002-0001-0000-000038223909?context=issue.

11 2006 Totenkopf-Affäre: spiegel.de/politik/deutschland/totenkopf-affaere-mitwisser-bringen-regierung-in-erklaerungsnot-a-448116.html.

2010 Saufrituale: taz.de/Aufnahme-Rituale-bei-Bundeswehr/!5147123.

12 de.wikipedia.org/wiki/Georg_Leber#Bundesverteidigungsminister.

13 de.wikipedia.org/wiki/Kießling-Affäre.

14 de.wikipedia.org/wiki/Blomberg-Fritsch-Krise.

15 de.wikipedia.org/wiki/HK_G36.

16 Heft 14/2012, Seite 15.

17 spiegel.de/politik/gewehr-mit-schwaechen-a-84f32fbf-0002-0001-0000-000084631730?context=issue.

18 Stellungnahme des Herstellers vom 3. April 2012, nur noch auf web.archive.org/web/20120717010519/http://www.heckler-koch.com/de/militaer/unternehmen/news/detail/article/communique-current-media-reports-regarding-the-g36-assault-rifle.html.

19 rechtslupe.de/strafrecht/betrug-und-seine-verjaehrung-3103591.

20 daserste.de/unterhaltung/film/themenabend-waffenexporte/doku/index.html.

21 n-tv.de/wirtschaft/Heckler-Koch-klagt-in-G36-Skandal-article15441826.html,

faz.net/aktuell/politik/inland/bundeswehr-verliert-sturmgewehr-g36-prozess-gegen-heckler-koch-14417235.html,

taz.de/Prozess-Heckler–Koch-in-Koblenz/!5306863.

22 taz.de/Bundeswehr-Gewaltskandal-in-Pfullendorf/!5378717.

spiegel.de/politik/deutschland/bundeswehr-sex-rituale-bei-der-kampfretter-ausbildung-a-1132072.html.

23 lto.de/recht/nachrichten/n/von-der-leyen-bundeswehr-pfullendorf-vorwuerfe-aufgebauscht-staatsanwaltschaft.

24 stuttgarter-zeitung.de/inhalt.staatsanwaltschaft-hechingen-hat-zweifel-pfullendorfer-skandal-verliert-an-brisanz.126b93fe-24b8-4f25-

b280-071f063ee060.html.

25 thueringer-allgemeine.de/politik/nach-vorfall-in-sondershaeuser-kaserne-von-der-leyen-feuert-chef-ausbilder-des-heeres-id222684493.html,

26 schwaebische.de/politik/aufklaerung-verschleppt-chef-ausbilder-des-heeres-gefeuert-474387.

27 rnd.de/politik/general-spindler-erfuhr-aus-den-medien-von-seiner-absetzung-6KB7J5DBC5ZSQTRTMZQEVAIETQ.html.

28 de.wikipedia.org/wiki/Fall_Franco_A.

29 zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2017-04/ursula-von-der-leyen-bundeswehr-kritik-haltungsproblem-soldat-terrorverdacht.

30 welt.de/politik/deutschland/article164676815/41-Andenken-an-die-Wehrmacht-gefunden-und-jetzt.html.

Personal der Bundeswehr

Nachdem in den vorangegangenen Kapiteln die eigenartigen politischen, gesellschaftlichen und medialen Rahmenbedingungen vorgeführt wurden, unter denen sich die Bundeswehr behaupten muss, darf man gespannt sein, wie sich ihre Personallage entwickelte.

Kalter Krieg

Die Bundeswehr war ein Produkt des Kalten Krieges. In dieser Zeit bestand ihr Personal aus rund 467.100 aktiven Soldaten, von denen auf dem Höhepunkt des Kalten Krieges 1970

- im Heer 600 (davon 185.700 Wehrpflichtige – 56,8 Prozent)

- in der Luftwaffe 100 (davon 38.000 Wehrpflichtige – 36,5 Prozent)

- in der Marine 400 (davon 9.000 Wehrpflichtige – 25,0 Prozent)

dienten.1 Sie teilten sich in die drei heute noch vorhandenen Laufbahngruppen ein,

- 300 Offiziere (6,0 Prozent),

- 500 Unteroffiziere (26,7 Prozent),

- 300 Mannschaften (67,3 Prozent).

Von den Mannschaften waren 81.500 Längerdienende, von denen 52.400 auf das Heer entfielen. Von diesen wiederum hatte sich der größte Anteil auf zwei Jahre verpflichtet.1 Dies war nicht wesentlich länger als die 18 oder später 15 Monate Grundwehrdienst, bot jedoch die volle Bezahlung statt des eher einem Taschengeld entsprechenden Soldes eines Wehrpflichtigen.

Die Wehrpflichtigen machten hiernach 50 Prozent des militärischen Personals aus, was auf den ersten Blick die Annahme der Himmeroder Denkschrift zu bestätigen scheint, dass sich im äußersten Fall 250.000 Freiwillige gewinnen lassen würden. Unter realistischer Betrachtung war die Himmeroder Denkschrift jedoch widerlegt: Von den 52.400 länger dienenden Mannschaften des Heeres wäre der größte, wenngleich nicht quantifizierbare Teil ohne Wehrflicht der Bundeswehr ferngeblieben, sodass man damals schon von nur 180.000 bis 190.000 freiwillig dienenden Soldaten auszugehen hatte.

Demografische Entwicklung

Die demografischen Bedingungen waren 1970 gut: In der Bundesrepublik Deutschland lebten damals rund 61 Millionen Menschen,2 von denen 29,7 Prozent weniger als 20 Jahre alt waren.3 Bis heute ging der Anteil von Menschen unter 20 Jahren auf 18,5 Prozent zurück, sank also um ein Drittel.3 Die Bevölkerungszahl stieg zwar auf mittlerweile 84 Millionen Menschen an, ebenfalls um ein Drittel, doch ist dies kein Ausgleich: 12,3 Millionen der in Deutschland lebenden Menschen haben keine deutsche Staatsangehörigkeit,4 die Voraussetzung für den Dienst in der Bundeswehr ist. Nicht ohne Grund treten viele Politiker dafür ein, die Bundeswehr auch für Ausländer zu öffnen.5

Heutige Situation

Derzeit ist für die Bundeswehr ein militärisches Personal von 185.000 geplant, das sich aus

170.000 Zeit- und Berufssoldaten,

12.500 freiwillig Wehrdienstleistenden und

2.500 Reservisten

zusammensetzt. Die Zeitsoldaten (aktuell: 113.386) und Berufssoldaten (aktuell: 57.668) kommen schon zusammen, die freiwillig Wehrdienstleistenden (10.304) sind dagegen zurückhaltend geworden.6 In Anbetracht des Krieges in der Ukraine und der andauernden Diskussion, ob NATO-Truppen dort eingesetzt werden sollen, ist dies nicht erstaunlich.

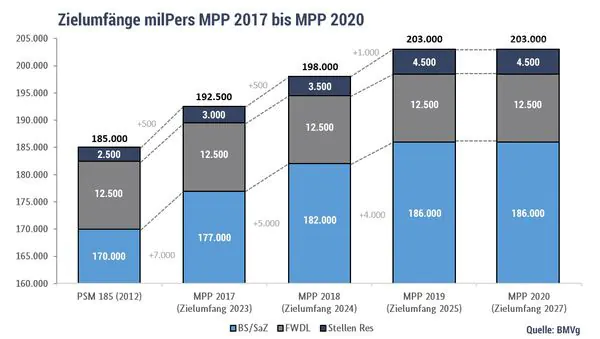

Die sehr agile Verteidigungsministerin von der Leyen hatte bereits 2016 eine Trendwende Personal proklamiert. Das militärische Personal sollte schrittweise innerhalb von vier Jahren von 185.000 auf 203.000 erhöht werden.

Daraus wurde bekanntlich nichts. Dennoch wird unter dem Eindruck der sogenannten Zeitenwende dasselbe versucht, was zwangsläufig ebenfalls scheitern wird, denn der Rahmen des Möglichen ist nicht größer geworden:

Der Bevölkerung mit deutscher Staatsangehörigkeit ist mit rund 70 Millionen nicht wesentlich größer als 1970, doch sind nur noch 18,5 Prozent unter 20 Jahre alt (12.295.000). 1970 waren es noch 18 Millionen (29,7 Prozent von 61 Millionen). Die für die Personalgewinnung relevante Altersgruppe ist also fast um ein Drittel geschrumpft. Von den 233.000 Freiwilligen des Jahres 1970 sind unter diesem Aspekt rechnerisch sogar nur 155.300 Freiwillige denkbar, wobei allerdings der Anreiz weggefallen ist, sich aus wirtschaftlichen Gründen lieber etwas länger zu verpflichten als Grundwehrdienst zu leisten.

Allerdings darf nicht übersehen werden, dass seit der Aussetzung der Wehrpflicht die Bedingungen auf dem Arbeitsmarkt aus Arbeitnehmersicht geradezu optimal wurden, und zwar aus demselben demografischen Grund der alternden Gesellschaft. Allerdings darf nicht verkannt werden, dass die Arbeitnehmerseite auf dem Arbeitsmarkt mittelfristig womöglich unter Druck gerät, denn Digitalisierung bedeutet zugleich Automatisierung. Die Diskussion über das bedingungslose Grundeinkommen ist womöglich nur eine Vorbereitung der Gesellschaft auf eine künftige Situation, in der nicht mehr jeder von einem Erwerbseinkommen leben kann.7 Dies kann die Bundeswehr womöglich zu einem gefragten Arbeitgeber machen.

Werbung von Ausländern für Bundeswehr

Die Bundeswehr für Ausländer zu öffnen, ist gleich aus mehreren Gründen schwierig: Deren Bereitschaft, sich unter Risiko für das eigene Leben für ein Land zu engagieren, das nicht ihr Heimatland ist und zu dem keine persönliche Verbundenheit besteht, ist von vornherein gering. Bislang beschäftigt lediglich die französische Fremdenlegion Ausländer, zwar mit Erfolg, aber dies gelingt nur durch ein hartes Einschwören auf einen Korpsgeist: Legio patria nostra – die Legion ist unser Vaterland.

Bild gemeinfrei

Mit den Grundsätzen der Inneren Führung verträgt sich dies nicht, allein weil dadurch ein Staat im Staate entsteht. Die europäischen Staaten haben zudem alle dasselbe demografische Problem, das sich auf ihre Streitkräfte auswirkt, und in etlichen Staaten steht entweder der Wehrdienst für einen fremden Staat oder die Anwerbung für fremden Wehrdienst unter Strafe.8 In Deutschland ist die Werbung fremden Wehrdienst ebenfalls strafbar, § 109h StGB. Umgekehrt in fremden Staaten für den Wehrdienst in Deutschland zu werben, wird dagegen offenbar als unproblematisch gesehen.

Wehrpflichtdebatte und…

Die Wehrpflicht stößt von vornherein an Grenzen, da sich zuletzt – siehe vorn – nahezu zwei Drittel der jeweiligen Jahrgänge den Wehrdienst verweigert hatten. Würde die Wehrpflicht wieder eingefordert, wird dies kaum anders sein.

Russland setzt in der Ukraine keine Wehrpflichtigen ein, da Wehrpflichtige nach russischem Recht nur innerhalb Russlands eingesetzt werden dürfen (wenngleich russische Wehrpflichtige allerdings bedrängt werden, sich als sogenannte Vertragssoldaten zu verpflichten).9 Frisch ausgebildete ukrainische Wehrpflichtige dagegen haben nach ihrem Eintreffen im Kampfgebiet nur noch eine Lebenserwartung von vier Stunden.10 Daraus zieht der Journalist Gernot Kramper den Schluss, die Wehrpflicht sei eine ausgesprochen dumme Idee.11 Dies ist sie auch, es sei denn, man bildet die Wehrpflichtigen gründlich aus. Daran wiederum hindert die Wehrgerechtigkeit:

…Wehrgerechtigkeit

Wer denkt, der Wehrdienst sei zwischen 1990 und 2011 von 15 auf 6 Monate verkürzt worden, weil die Welt in dieser Zeitspanne friedlicher gewesen sei, irrt. Die in völkerrechtlichen Verträgen versprochene Verkleinerung und die infolge der Auslandseinsätze erforderlich gewordene Professionalisierung der Bundeswehr vergrößerte das Problem, dass es immer schon mehr Wehrpflichtige als Bedarf an Wehrpflichtigen gab. Damit zur Wahrung des verfassungsrechtlichen Gleichbehandlungsgrundsatzes möglichst jeder Wehrpflichtige einberufen werden konnte, war es erforderlich, die Dienstzeit immer stärker zu verkürzen.

Im Kalten Krieg hielt man zunächst 18 Monate Wehrdienst für angemessen: 3 Monate dauerte die allgemeine militärische Grundausbildung, und weitere 3 Monate waren für die Spezialausbildung vorgesehen, die für die geplante Verwendung des Wehrpflichtigen erforderlich war. Anschließend stand der ausgebildete Soldat 12 Monate lang der Truppe zur Verfügung.12 Aus Sicht der Truppe war dies optimal. Um das Wehklagen über die verlorene Lebenszeit zu beschwichtigen, wurde der Dienst auf 15 Monate verkürzt, indem die allgemeine Grundausbildung auf 6 Wochen zusammengedrängt wurde. Zuletzt dauerte der Grundwehrdienst nur noch 6 Monate. Dies entwertet die Wehrpflichtigen für die Truppe erheblich. Ukrainische Wehrpflichtige müssen nach drei Monaten bereits in den Kampfeinsatz. Was dabei herauskommt, steht oben.

Bedarf an Wehrpflichtigen

Die Marine hatte – siehe oben – schon im Kalten Krieg keinen Bedarf an Wehrpflichtigen. Die heutigen Kriegsschiffe sind vollautomatisiert und fahren mit einem Drittel der Besatzungen, die vor 1990 noch erforderlich waren. Ihr Bedarf ist von Qualifizierung geprägt, nicht von Quantität. Bei der Luftwaffe ist es mittlerweile ähnlich, weil die bodengestützten Truppenteile, die kurz ausgebildete Wehrpflichtige beschäftigen konnten, überwiegend weggefallen sind.

Umso stärker wirkte sich die Aussetzung der Wehrpflicht auf das Heer aus, das 2011 schlagartig fast ohne Mannschaften dastand: Der größte Teil der Trupps und Gruppen der Infanterie, der Panzerbesatzungen, der Geschützbedienungen usw. bestehen jedoch aus Mannschaftsdienstgraden. U. a. dies führte zu einer organisatorischen Veränderung der gesamten Bundeswehr, die ihr nicht bekommen ist. Sie wird im Kapitel Organisation erläutert.

Kreiswehrersatzamt Ravensburg, Foto: Andreas Praefcke – CC BY 3.0, commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=15968563

Personalkosten

Die Personalkosten der Bundeswehr – einschließlich Ruhestandsbezüge und Beiträge für soziale Sicherheit – beliefen sich 2024 auf 16,1 Milliarden Euro.13 Die Wehrpflicht ist keineswegs die billigere Alternative: Ihr Vollzug erfordert einen erheblichen Verwaltungsaufwand, vor allem die Wiedererrichtung der Kreiswehrersatzämter zur Erfassung und Musterung der Wehrpflichtigen sowie der Kommissionen für die Gewissensprüfung der Wehrdienstverweigerer. Die Kosten einer solchen Verwaltungsorganisation sind schwer einschätzbar. Zuletzt gab es 2011 noch 52 Kreiswehrersatzämter mit 4.100 Dienstposten. Insgesamt, schätzte das Bundesfinanzministerium 2024, würden durch die Wiedereinführung der Wehrpflicht zusätzliche direkte Staatsausgaben von 0,6 bis 12,8 Milliarden Euro entstehen.13

Vorschlag

Realistisch sind unter den gegenwärtigen Bedingungen, die oben aufgezeigt wurden, auf Dauer nur 170.000 freiwillige Soldaten mit deutscher Staatsangehörigkeit. Von mehr gewinnbaren Soldaten darf eine nachhaltige Planung allein aus demografischen Gründen nicht ausgehen. Die Lösung wird darin bestehen (müssen), dass zumindest beim Heer alle Offiziere und Unteroffiziere erst 2 Jahre als Mannschaften dienen müssen, bevor ihre laufbahnbezogene Ausbildung beginnt. Von diesen 2 Jahren können dann wieder 6 Monate auf die allgemeine Grundausbildung und die verwendungsbezogene Spezialausbildung entfallen.

Damit wird sich der Bedarf an Mannschaften indes nicht abdecken lassen. Statt des derzeit angebotenen freiwilligen Wehrdiensts sollte eine zweijährige Dienstzeit treten, deren Ableistung zu Vorteilen im Zivilleben führt. Soldaten, die anschließend ein Studium aufnehmen möchten, könnten beispielsweise unter Abänderung des § 11 Abs. 3 BAföG bereits nach Ableistung des zweijährigen Dienstes Leistungen nach dem Berufsausbildungsförderungsgesetz ohne Berücksichtigung des Elterneinkommens gewährt werden, was zu finanzieller Unabhängigkeit führt. Für die Ableistung eines 3. Jahres kann die Studienabschlusshilfe auf 18 Monate ausgedehnt und Rückzahlpflicht für die Darlehensanteile der Leistung von vornherein erlassen werden. Angehende Selbständige könnten etwa mit wesentlich höheren zinsfreien Krediten gefördert werden, als sie sonst zu erwarten hätten. Welche Vergünstigungen im Einzelnen tatsächlich in Aussicht gestellt werden, ist eine Frage eines Einfallsreichtums, der je nach politischem Willen größer oder kleiner ausfällt.

Für die Bundeswehr sind die ehemaligen Soldaten eine fertig ausgebildete Reserve, und für die ehemaligen Soldaten kann sie eine soziale Rückversicherung bieten, wenn sie ihnen die Rückkehr in ihren Dienst ermöglicht und ihnen für diesen Fall sämtliche Laufbahngruppen eröffnet.

Quellen und weiterführende Hinweise (letzter Abruf 30. November 2024):

1 Emil Obermann, Gesellschaft und Verteidigung, 1970, Seite 722.

2 de.statista.com/statistik/daten/studie/696696/umfrage/zahl-der-einwohner-in-deutschland-im-frueheren-bundesgebiet.

3 bpb.de/kurz-knapp/zahlen-und-fakten/soziale-situation-in-deutschland/61541/bevoelkerungsentwicklung-und-altersstruktur.

4 demografie-portal.de/DE/Fakten/auslaender-regional.html.

5 Zu den wechselseitigen Argumenten: reservistenverband.de/magazin-loyal/pro-contra-auslaender-bundeswehr.

6 bundeswehr.de/de/ueber-die-bundeswehr/zahlen-daten-fakten/personalzahlen-bundeswehr.

7 bpb.de/themen/medien-journalismus/netzdebatte/222285/debatte-bedingungsloses-grundeinkommen.

8 Ausarbeitung des Wissenschaftlichen Dienstes des Bundestags WD-7-3000-028/22 vom 19. Mai 2022: Strafbarkeit des Beitritts Einzelner

zu einer fremden Streitkraft, online bundestag.de/resource/blob/900304/6702d096df994540a99d20895ed0c549/WD-7-028-22-pdf-

data.pdf.

9 de.euronews.com/my-europe/2024/10/01/mobilisierung-in-russland-wie-viele-der-133000-rekruten-mussen-in-die-ukraine.

10 businessinsider.de/politik/ukraine-krieg-soldaten-an-der-front-leben-im-schnitt-4-stunden.

11 stern.de/politik/wehrpflicht–der-ukrainekrieg-zeigt-die-schattenseiten-des-dienstes-34755636.html.

12 Emil Obermann, ebenda, Seite 773 f.

13 bundeshaushalt.de/static/daten/2024/soll/epl14.pdf, Seite 24.

14 Gutachten von Joop Adema, Panu Poutvaara, Marcel Schlepper, Tuncay Taghiyev, Timo Wochner, Volkswirtschaftliche Kosten einer

Wiedereinführung der Wehrpflicht oder eines sozialen Pflichtjahrs, Seite 37 ff., ifo-Kurzexpertise,

online bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/Oeffentliche-Finanzen/Studien-Kurzexpertisen/

ifo-studie-kosten-wiedereinfuehrung-wehrpflicht.pdf?__blob=publicationFile&v=3.

Organisation der Bundeswehr

Nach dem Kalten Krieg verkleinerte sich die Bundeswehr aufgrund völkerrechtlicher Verträge von rund 500.000 auf 370.000 aktive Soldaten. Ihre Grundorganisation veränderte sie nicht.1 Sie bestand – wie fast alle Streitkräfte weltweit – aus den Teilstreitkräften

- Heer,

- Luftwaffe

- Marine

Die Bundeswehrkrankenhäuser waren als ortsfeste Lazarettorganisation dem Inspekteur des Sanitäts- und Gesundheitswesens der Bundeswehr unterstellt.2 Daneben gab es noch ein Netz von Munitions-, Betriebsstoff- und Materialdepots sowie Werkstätten zur Materialerhaltung.3

Ab 2000: Transformation der Bundeswehr

Ab 2000 wurde von der NATO die sogenannte Transformation ausgerufen, wonach sich die Streitkräfte aller NATO-Staaten in die Lage versetzen sollten, weltweit intervenieren zu können. Die nach ihrem Verfassungsauftrag in Artikel 87a Abs. 1 Grundgesetz strikt auf die Landesverteidigung ausgerichtete Bundeswehr reagierte darauf mit ebenso viel Ratlosigkeit wie Aktionismus. Die Politik erkannte richtig, dass die grundsätzlich pazifistisch denkende deutsche Gesellschaft Auslandseinsätze nicht ohne Protest hinnehmen würde, weshalb sich der damalige Verteidigungsminister Struck in die gewagte These verstieg, die freiheitlich-demokratische Grundordnung würde auch am Hindukusch verteidigt.4 Vor der Entsendung von Kampftruppen in ferne Länder schreckte die Politik dennoch zurück. Wenn man sich schon an Auslandseinsätzen beteiligen müsste, dann wenigstens mit Truppen, die keinen Schaden anrichten (wie technische Unterstützungskräfte) oder den Einsätzen gar einen humanitären Anstrich verleihen (etwa Sanitäter). So entstand im Oktober 2000 eine neue Gesamtorganisation mit fünf sogenannten Organisationsbereichen

- Heer

- Luftwaffe

- Marine

- Streitkräftebasis

- Zentraler Sanitätsdienst

In der Streitkräftebasis wurden vor allem Fernmelde-, Logistik-, Nachschub- und Instandsetzungskräfte zusammengefasst, die im Heer nicht mehr unbedingt benötigt wurden, aber für einen Beitrag zu Auslandseinsätzen geeignet erschienen. Deshalb wurden zugleich auch die Sanitätskräfte aus den Teilstreitkräften ausgegliedert und im Zentralen Sanitätsdienst zusammengefasst, der bald auf etwa ein Drittel der Stärke des Heeres anwuchs.

Ab 2012: Neuausrichtung der Bundeswehr

Ab 2012 durchlief die Bundeswehr die vom Verteidigungsminister Karl-Theodor zu Guttenberg geplante Reform Neuausrichtung der Bundeswehr. Dafür bezeichnete der frühere Verteidigungsminister Volker Rühe seinen Nachfolger zu Guttenberg 2019 als den Mann, der die Bundeswehr zerstört hat.5 Dieses harte Urteil wird als ungerecht empfunden, denn zu Guttenbergs Nachfolgerin von der Leyen hatte 2017 erst vervollständigt, was Rühe als Zerstörung bezeichnete. Die Bundeswehr bestand nun aus sechs militärischen Organisationsbereichen,

- Heer

- Luftwaffe

- Marine

- Streitkräftebasis

- Zentraler Sanitätsdienst

- Cyber- und Informationsraum

sowie aus den drei zivilen Organisationsbereichen

- Personal

- Ausrüstung, Informationstechnik, Nutzung,

- Infrastruktur, Umweltschutz, Dienstleistungen

Im 2017 errichteten Organisationsbereich Cyber- und Informationsraum wurden die frühere Fernmeldetruppe, die Kräfte der elektronischen Kampfführung sowie alle Dienststellen zusammengeführt, die im weitesten Sinne mit Informationstechnik befasst sind. Die Idee dazu kam nicht von Militärs, sondern von Frau Dr. Katrin Suder und Dr. Grundbert Scherf,6 zwei McKinsey-Mitarbeitern, die für ihre Tätigkeit für das Bundesministerium der Verteidigung vorübergehend verbeamtet worden waren.7 Die zivilen Organisationsbereiche sind Oberbehörden des Bundes.8 Im Grunde wuchs das Bundesministerium der Verteidigung mit einem opulenten nachgeordneten Bereich sogar zu einem zehnten Organisationsbereich auf. Im Augenblick (Dezember 2024) gilt diese Organisationsstruktur noch. Am 31. Oktober 2024 war die Personalausstattung der Organisationsbereiche folgende:9

| Organisationsbereich | Militär-

personal |

Zivil-

personal |

| Bundesministerium der Verteidigung* | 8.367 | 4.339 |

| Heer | 61.894 | 2.501 |

| Luftwaffe | 27.134 | 4.765 |

| Marine | 15.424 | 1.828 |

| Streitkräftebasis | 22.885 | 6.506 |

| Zentraler Sanitätsdienst | 20.395 | 4.432 |

| Cyber- und Informationsraum | 13.748 | 1.790 |

| Personal | 7.679 | 10.215 |

| Ausrüstung, Informationstechnik, Nutzung | 1.922 | 11.750 |

| Infrastruktur, Umweltschutz, Dienstleistungen | 985 | 32.948 |

* einschließlich nachgeordneter Dienststellen

Mit 181.630 Soldaten sowie 81.635 Beamten und Arbeitnehmern erreicht die Bundeswehr ihre geplante Personalstärke von 185.000 Soldaten nicht ganz. Dass diese Organisationsstruktur unhandlich und für die Landesverteidigung unpassend ist, muss nicht hervorgehoben werden, sondern wurde seit 2019 von der Bundeswehr selbst immer wieder angemerkt.

Bis 2025: Zeitenwende

Man wird den vormaligen Verteidigungsministerinnen von der Leyen, Kramp-Karrenbauer und Lamprecht nicht zu nahe treten, wenn man annimmt, dass sie von militärischen Angelegenheiten gar nichts verstehen und vor ihrem Amtsantritt noch nie einen Grund hatten, sich mit militärischen Fragen auseinanderzusetzen. Erst der Frau Lamprecht nachfolgende, sich als besonders agil und anpackend empfehlende Herr Pistorius wagt derzeit eine Reform der Bundeswehrorganisation, die im April 2025 abgeschlossen sein soll. Hiernach wird es 4 Teilstreitkräfte geben,

- das Heer mit 64.000 militärischen und zivilen Kräften,

- die Luftwaffe mit 32.000 militärischen und zivilen Kräften,

- die Marine mit 17.000 militärischen und zivilen Kräften,

- den Cyber- und Informationsraum mit 15.000 militärischen und zivilen Kräften.

Der sogenannte Cyber- und informationsraum ist nach seiner Auffassung nämlich wie Land, Luft und See ein echter, in sich geschlossener Kampfraum. Dies wird zwar in allen anderen Streitkräften der Welt nicht so gesehen, ist aber ein achtbarer Standpunkt. In einem bis dahin neu gegründeten

- Organisationsbereich Unterstützung mit 55.000 militärischen und zivilen Kräften

werden die bisherige Streitkräftebasis und der Zentrale Sanitätsdienst zusammengelegt. Die drei zivilen Organisationbereiche bleiben dagegen, wie sie sind.10 Damit wird, wie ein Vergleich der geplanten Personalzahlen mit denen in der vorangegangenen Tabelle zeigt, die Bundeswehr nicht größer, und ihre Organisationsstruktur verändert sich im Grunde überhaupt nicht.

Herr Pistorius stieß bei seiner Reform auf – wahrscheinlich von ihm nicht erwarteten – Widerstand, vor allem von der Ärztelobby, die die Auflösung des Zentralen Sanitätsdiensts nicht hinnehmen wollte.11 Die Auflösung des 2017 unter Merkel und von der Leyen ersonnenen Cyber- und Informationsraum wäre ein Affront gegen die CDU gewesen, mit der die SPD im Grunde seit 2005 in einer nur gelegentlich unterbrochenen Großen Koalition regiert. Von dieser Seite hätte die Kritik gelautet, Pistorius sei technisch nicht auf der Höhe der Zeit und könne offenbar nicht begreifen, wie fortschrittlich das doch sei. In der Politik geht es in erster Linie um Machterhalt und Machtoptionen. Um die Sache geht es, wenn überhaupt, in zweiter Linie. An diesen Regeln kann auch Herr Pistorius nichts ändern.

Quellen und weiterführende Hinweise (letzter Abruf 7. Dezember 2024):

1 Otfried Nassauer, Militärplanung nach der Wiedervereinigung in: Erich Schmidt-Eenboom, Jo Angerer, Siegermacht NATO – Dachverband

der neuen Weltordnung, 1993, Seiten 115 ff.

2 Emil Obermann, Gesellschaft und Verteidigung, 1970, Seite 817 f.

3 Emil Obermann, ebenda, Seite 813 f.

4 bundesregierung.de/breg-de/service/newsletter-und-abos/bulletin/

rede-des-bundesministers-der-verteidigung-dr-peter-struck—784328.

5 spiegel.de/politik/deutschland/volker-ruehe-wirft-karl-theodor-zu-guttenberg-zerstoerung-der-bundeswehr-vor-a-1252538.html,

tagesspiegel.de/politik/guttenberg-hat-die-bundeswehr-zerstort-5543008.html,

merkur.de/politik/guttenberg-csu-ex-minister-attackiert-ihn-mit-schweren-vorwuerfen-zr-11725867.html.

6 bmvg.de/de/aktuelles/auftrag-cyber-verteidigung-11414,

bmvg.de/de/aktuelles/aufbaustab-cyber-und-informationsraum-nimmt-arbeit-auf-11560.

7 de.wikipedia.org/wiki/Katrin_Suder#Sogenannte_Berateraffäre_des_Bundesministeriums_der_Verteidigung,

augengeradeaus.net/2014/08/die-neuen-player-in-der-ruestungspolitik-suder-scherf-zimmer-und-gabriel.

8 de.wikipedia.org/wiki/Organisationsbereich_(Bundeswehr).

9 bundeswehr.de/de/ueber-die-bundeswehr/zahlen-daten-fakten/personalzahlen-bundeswehr.

10 bundeswehr.de/de/organisation.

11 aerzteblatt.de/nachrichten/149607/Bundeswehr-Mobilmachung-gegen-geplante-Umstrukturierung-des-Sanitaetsdienstes.

Rüstungswirtschaft

Nach Art. 87b des Grundgesetzes hat die Beschaffung der Ausrüstung der Bundeswehr durch zivile Behörden zu erfolgen. Dies funktionierte bis 2000 recht zufriedenstellend, doch gibt es seitdem Schwierigkeiten. Militärgerät ist kostspielig. Ironischer Weise steigen die Preise, je friedlicher es auf der Welt zugeht.

Irrtum: Friedensdividende

Bei jedem Industrieprodukt fallen Kosten für jahrelange Entwicklung mitsamt dem Bau von Prototypen, Versuchen und immer neuen Verbesserungen an, bevor es schließlich auf dem Markt angeboten und serienmäßig hergestellt werden kann. Bei millionenfach hergestellten Produkten wie Automobilen fallen diese Kosten nicht sichtbar ins Gewicht, weil sie auf eine große Stückzahl verteilt werden. Rüstungsgüter werden dagegen in relativ kleinen Serien hergestellt. Hier war noch nie von Millionen Stück die Rede. Im Kalten Krieg ging es beispielsweise bei Kampfpanzern noch um 2.200 Stück für 2,3 Millionen DM je Stück.1 Heute – sogar nach der Zeitenwende – geht es nur um 105 Stück für zusammen 2,9 Milliarden Euro, somit 27,6 Millionen Euro je Stück.2 Von der Luft-Luft-Rakete IRIS-T, die zur Ausrüstung des EUROFIGHTER gehört, wurden nach Angabe des Herstellers Diehl Defense bislang 4.000 Stück gebaut. Der Stückpreis beträgt 400.000 Euro. Davon entfallen 46 Prozent, fast die Hälfte, auf Entwicklungskosten.3

Rakete IRIS-T, Foto: HaraF, IRIS-T expo front.JPG